Дезодорация воды. Умягчение воды. Физико-химические основы адсорбционной очистки воды от органических веществ

Читайте также

Одной из актуальных проблем последних десятилетий в области водоподготовки является необходимость дезодорации питьевой воды. Ухудшение вкусовых качеств природных вод обусловлено их минеральным и органическим составом. Нежелательные привкусы и запахи вызываются неорганическими соединениями и органическими веществами естественного и искусственного происхождения.

Присутствие в природной воде растворенных органических веществ биологического происхождения является результатом процессов разложения и последующей трансформации отмерших высших водных растений, планктонных и бентосных организмов, различных бактерий и грибов. При этом в воду выделяется большое количество низкомолекулярных спиртов, карбоновых кислот, оксикислот, кетонов, альдегидов, фенолсодержащих веществ обладающих сильным запахом.

Органические вещества способствуют развитию микроорганизмов, выделяющих во внешнюю среду сероводород, аммиак, органические сульфиды, дурно пахнущие меркаптаны. Интенсивное развитие и отмирание водорослей способствует появлению в воде полисахаридов; щавелевой, винной и лимонной кислот; веществ типа фитонцидов. В продуктах распада водорослей содержание фенола в 20-30 раз превышает ПДК (0,001 мг/л).

Несмотря на принятые законодательные меры все еще наблюдается сброс промышленных сточных вод в поверхностные водоемы, что приводит к их загрязнению минеральными и органическими соединениями. Среди них соли тяжелых металлов, нефть и нефтепродукты, синтетические алифатические спирты, полифенолы, кислоты, пестициды, СПАВ и др.

Особую опасность представляют пестициды, относящиеся к разным классам органических соединений и находящихся в воде в различных состояниях. Они оказывают отрицательное действие на органолептические свойства воды. Токсичность пестицидов, присутствующих в воде, возрастает в процессе обработай ее хлором или перманганатом калия.

Нефть и нефтепродукты плохо растворимы в воде и очень устойчивы к биохимическому окислению. Большие концентрации нефти придают воде сильный запах, повышают ее цветность и окисляемость, снижают содержание растворенного кислорода. При небольшом содержании нефти в воде ее органолептические показатели заметно ухудшаются.

Попадая в воду с бытовыми и промышленными стоками СПАВ резко ухудшают ее качество, появляются устойчивые запахи (мыльный, керосиновый, канифольный) и горьковатые привкусы. Как правило, СПАВ усиливают стабильность запахов других примесей, катализируют токсичность находящихся в воде канцерогенных веществ, пестицидов, анилина и др.

Присутствующие в природных водах Севера и средней полосы России гуминовые кислоты и фульвокислоты, лигнины и многие другие органические соединения естественного происхождения служат одним из источников образования фенолов, которые ухудшают их органолептические свойства. При хлорировании воды, содержащей фенолы, образуются диоксины - чрезвычайно ядовитые вещества (смертельные дозы: стрихнин 1,5-10~6; ботулин - 3,3-Ю-17, нервнопаралитический газ - 1,6 10~5 моль/кг). Доза диоксинов - 3,1-10~9 - смертельна, а доза 6",5-10~15 моль/кг для людей в возрасте до 70 лет - риск заболевания раком. В сто раз меньшая доза влияет на иммунную систему («химический СПИД») и репродуктивные функции организма. Самым ядовитым веществом являются 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин (ТХДД). Основным ядовитым веществом в выбросах целлюлозно-бумажных комбинатов являются полихлорированные дибензфураны (ПХРД) и сильнейшим канцерогеном - продукты сгорания мазута, бензина, угля и т. п. является бенз(а)пирен (синергизм проявляется в паре диоксин-бенз(а)пирен).

Получение пестицида 2,4-дихлорфенола хлорированием фенола сопровождается образованием 2,4,6-трихлорфенола, который самоконденсируется в диоксины, попадающие с питьевой водой к людям, так как современные водоочистные технологии не обладают барьерными функциями в отношении последних. Установлено, что полихлорированный дибензо-я-диоксин (ПХДД) и полихлорированный дибензфуран (ПХДФ) образуйся непосредственно при хлорировании воды, т. е. образование диксинов при предварительном хлорировании воды - неизбежно.

Присутствующее в воде железо является катализатором до- хлорирования фенолов, переводя малотоксичные диоксины высокотоксичные при хлорировании воды. Органические вещества, присутствующие в воде, практически беспрепятственно проходят через загрузку скорых фильтров, в том числе и их токсичная диоксинсодержащая часть.

Иногда органолептические свойства воды ухудшаются при передозировке реагентов или в результате неправильной эксплуатации водоочистных сооружений. Так, при обесцвечивании воды коагулированием без последующей стабилизации возрастает коррозионная активность воды и вследствие этого ухудшаются ее органолептические показатели. При хлорировании воды наблюдается ухудшение ее органолептических показателей как при нарушении режима процесса, так и в результате образования хлорорганических соединений, вызывающих неприятные привкусы и запахи.

Установлено, что традиционные приемы очистки воды обладают слабо выраженным барьерным действием в основном по отношению к тем химическим загрязнениям, которые находятся в. воде в виде взвесей и коллоидов или переходят в нерастворимую форму в процессе очистки и предварительной обработки хлором (например, эмульгированные фракции нефти, плохо растворимые пестициды, некоторые металлы). По отношению к таким загрязнениям барьерная роль очистных сооружений может быть повышена путем соответствующего подбора реагентов на высокой степени осветления воды.

Дезодорация воды в некоторых случаях достигается при коагулировании примесей и их флокулировании с последующим фильтрованием, однако часто для устранения нежелательных запахов и привкусов требуется применение специальных технологий. Их выбор диктуется характером примесей и состоянием, в котором они находятся (взвеси, коллоиды, истинные растворы, газы).

Универсальных методов дезодорации воды на сегодня - не существует, однако, использование некоторых из них в сочетании обеспечивает требуемую степень очистки. Если вещества, вызывающие неприятные привкусы и запахи, находятся во взвешенном и коллоидном состоянии, то хорошие результаты дает их коагулирование. Привкусы и запахи, обусловленные неорганическими веществами, находящимися в растворенном состоянии, извлекают дегазацией, обезжелезиванием, обессоливанием. и др. Запахи и привкусы, вызываемые органическими веществами, отличаются большой стойкостью. Обычно их извлекают < путем оксидации и сорбции.

Вещества, обладающие сильными восстановительными свойствами (гумусовые кислоты, соли железа (II), дубильные вещества, сероводород, нитриты, поли- и одноатомные фенолы 0 т. п.) хорошо извлекаются из воды путем оксидации. Более устойчивые соединения (карбоновые кислоты, алифатические спирты, углеводороды нефти и нефтепродукты и т. п.) в условиях обработки хлором и его производными, а иногда и озоном окисляются плохо. Иногда сильные окислители, воздействуя на эти вещества, значительно усиливают первоначальные привкусы и запахи (например, фосфороорганические пестициды). Вместе с тем действие окислителей на легкоокисляемые соединения приводит к их полной деструкции, либо к образованию веществ, не влияющих на органолептические показатели воды. Таким образом, действие окислителей эффективно лишь по отношению к ограниченному числу загрязнений.

Одной из актуальных проблем последних десятилетий в области водоподготовки является необходимость дезодорации питьевой воды. Ухудшение вкусовых качеств природных вод обусловлено их минеральным и органическим составом. Нежелательные привкусы и запахи вызываются неорганическими соединениями и органическими веществами естественного и искусственного происхождения.

Присутствие в природной воде растворенных органических веществ биологического происхождения является результатом процессов разложения и последующей трансформации отмерших высших водных растений, планктонных и бентосных организмов, различных бактерий и грибов. При этом в воду выделяется большое количество низкомолекулярных спиртов, карбоновых кислот, оксикислот, кетонов, альдегидов, фенолсодержащих веществ обладающих сильным запахом.

Органические вещества способствуют развитию микроорганизмов, выделяющих во внешнюю среду сероводород, аммиак, органические сульфиды, дурно пахнущие меркаптаны. Интенсивное развитие и отмирание водорослей способствует появлению в воде полисахаридов; щавелевой, винной и лимонной кислот; веществ типа фитонцидов. В продуктах распада водорослей содержание фенола в 20-30 раз превышает ПДК (0,001 мг/л).

Несмотря на принятые законодательные меры все еще наблюдается сброс промышленных сточных вод в поверхностные водоемы, что приводит к их загрязнению минеральными и органическими соединениями. Среди них соли тяжелых металлов, нефть и нефтепродукты, синтетические алифатические спирты, полифенолы, кислоты, пестициды, СПАВ и др.

Особую опасность представляют пестициды, относящиеся к разным классам органических соединений и находящихся в воде в различных состояниях. Они оказывают отрицательное действие на органолептические свойства воды. Токсичность пестицидов, присутствующих в воде, возрастает в процессе обработай ее хлором или перманганатом калия.

Нефть и нефтепродукты плохо растворимы в воде и очень устойчивы к биохимическому окислению. Большие концентрации нефти придают воде сильный запах, повышают ее цветность и окисляемость, снижают содержание растворенного кислорода. При небольшом содержании нефти в воде ее органолептические показатели заметно ухудшаются.

Попадая в воду с бытовыми и промышленными стоками СПАВ резко ухудшают ее качество, появляются устойчивые запахи (мыльный, керосиновый, канифольный) и горьковатые привкусы. Как правило, СПАВ усиливают стабильность запахов других примесей, катализируют токсичность находящихся в воде канцерогенных веществ, пестицидов, анилина и др.

Присутствующие в природных водах Севера и средней полосы России гуминовые кислоты и фульвокислоты, лигнины и многие другие органические соединения естественного происхождения служат одним из источников образования фенолов, которые ухудшают их органолептические свойства. При хлорировании воды, содержащей фенолы, образуются диоксины - чрезвычайно ядовитые вещества (смертельные дозы: стрихнин 1,5-10~6; ботулин - 3,3-Ю-17, нервнопаралитический газ - 1,6 10~5 моль/кг). Доза диоксинов - 3,1-10~9 - смертельна, а доза 6",5-10~15 моль/кг для людей в возрасте до 70 лет - риск заболевания раком. В сто раз меньшая доза влияет на иммунную систему («химический СПИД») и репродуктивные функции организма. Самым ядовитым веществом являются 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин (ТХДД). Основным ядовитым веществом в выбросах целлюлозно-бумажных комбинатов являются полихлорированные дибензфураны (ПХРД) и сильнейшим канцерогеном - продукты сгорания мазута, бензина, угля и т. п. является бенз(а)пирен (синергизм проявляется в паре диоксин-бенз(а)пирен).

Получение пестицида 2,4-дихлорфенола хлорированием фенола сопровождается образованием 2,4,6-трихлорфенола, который самоконденсируется в диоксины, попадающие с питьевой водой к людям, так как современные водоочистные технологии не обладают барьерными функциями в отношении последних. Установлено, что полихлорированный дибензо-я-диоксин (ПХДД) и полихлорированный дибензфуран (ПХДФ) образуйся непосредственно при хлорировании воды, т. е. образование диксинов при предварительном хлорировании воды - неизбежно.

Присутствующее в воде железо является катализатором до- хлорирования фенолов, переводя малотоксичные диоксины высокотоксичные при хлорировании воды. Органические вещества, присутствующие в воде, практически беспрепятственно проходят через загрузку скорых фильтров, в том числе и их токсичная диоксинсодержащая часть.

Иногда органолептические свойства воды ухудшаются при передозировке реагентов или в результате неправильной эксплуатации водоочистных сооружений. Так, при обесцвечивании воды коагулированием без последующей стабилизации возрастает коррозионная активность воды и вследствие этого ухудшаются ее органолептические показатели. При хлорировании воды наблюдается ухудшение ее органолептических показателей как при нарушении режима процесса, так и в результате образования хлорорганических соединений, вызывающих неприятные привкусы и запахи.

Установлено, что традиционные приемы очистки воды обладают слабо выраженным барьерным действием в основном по отношению к тем химическим загрязнениям, которые находятся в. воде в виде взвесей и коллоидов или переходят в нерастворимую форму в процессе очистки и предварительной обработки хлором (например, эмульгированные фракции нефти, плохо растворимые пестициды, некоторые металлы). По отношению к таким загрязнениям барьерная роль очистных сооружений может быть повышена путем соответствующего подбора реагентов на высокой степени осветления воды.

Дезодорация воды в некоторых случаях достигается при коагулировании примесей и их флокулировании с последующим фильтрованием, однако часто для устранения нежелательных запахов и привкусов требуется применение специальных технологий. Их выбор диктуется характером примесей и состоянием, в котором они находятся (взвеси, коллоиды, истинные растворы, газы).

Универсальных методов дезодорации воды на сегодня - не существует, однако, использование некоторых из них в сочетании обеспечивает требуемую степень очистки. Если вещества, вызывающие неприятные привкусы и запахи, находятся во взвешенном и коллоидном состоянии, то хорошие результаты дает их коагулирование. Привкусы и запахи, обусловленные неорганическими веществами, находящимися в растворенном состоянии, извлекают дегазацией, обезжелезиванием, обессоливанием. и др. Запахи и привкусы, вызываемые органическими веществами, отличаются большой стойкостью. Обычно их извлекают < путем оксидации и сорбции.

Вещества, обладающие сильными восстановительными свойствами (гумусовые кислоты, соли железа (II), дубильные вещества, сероводород, нитриты, поли- и одноатомные фенолы 0 т. п.) хорошо извлекаются из воды путем оксидации. Более устойчивые соединения (карбоновые кислоты, алифатические спирты, углеводороды нефти и нефтепродукты и т. п.) в условиях обработки хлором и его производными, а иногда и озоном окисляются плохо. Иногда сильные окислители, воздействуя на эти вещества, значительно усиливают первоначальные привкусы и запахи (например, фосфороорганические пестициды). Вместе с тем действие окислителей на легкоокисляемые соединения приводит к их полной деструкции, либо к образованию веществ, не влияющих на органолептические показатели воды. Таким образом, действие окислителей эффективно лишь по отношению к ограниченному числу загрязнений.

Недостатком окислительного метода является также необходимость дозирования окислителя в исключительно точном соответствии с уровнем и видом загрязнения воды, что крайне затруднительно, принимая во внимание сложность и длительность многих химических анализов.

Более надежным и экономичным является применение фильтров с гранулированным активным углем, используемым в качестве фильтрующей загрузки. Фильтры, загруженные гранулированным активным углем независимо от колебания уровня загрязнения воды, являются постоянно действующим барьером по отношению к сорбируемым веществам. Однако, серьезным затруднением для применения этого метода очистки воды является сравнительно малая поглощающая способность угля, что вызывает необходимость частой его замены или регенерации.

Кроме того, установлено, что из воды хорошо сорбируется активным углем гидрофобные вещества, т. е. плохо растворимые в ней и слабо гидратирующиеся в растворах (слабые органические электролиты, фенолы и др.). Менее эффективно сорбируются активным углем более сильные органические электролиты и многие органические ациклические соединения (карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, спирты).

В условиях повышенного антропогенного загрязнения водоемов для дезодорации воды, удаления токсичных микрозагрязнений необходимо сочетать методы оксидации, сорбции и аэрации.

Дезодорация воды аэрацией

Для удаления из природных вод летучих органических соединений биологического происхождения, вызывающих запахи и привкусы, широко применяют их аэрирование.

На практике аэрирование проводят в специальных установках - аэраторах барботажного, разбрызгивающего и каскадного типов.

В аэраторах барботажного типа воздух, подаваемый воздуходувками, распределяется в воде дырчатыми трубами, подвешенными в резервуаре (рис. 15.1), распылительными устройствами, расположенными на его дне. Преимущество первого способа заключается в простоте демонтажа установки.

Распределение воздуха распылительными устройствами часто применяется в аэраторах со спиральным движением воды, которые применяются на крупных установках.

Глубина слоя воды в аэраторах такого типа колеблется от 2,7 до 4,5 м. Исследования показывают, что поскольку равновесие между концентрациями веществ, имеющих запах, в жидкой и газообразной фазах достигается мгновенно, высота слоя воды при барботировании не играет существенной роли и может быть уменьшена до 1-1,5 м. Максимальная ширина резервуара обычно в два раза больше, чем глубина. Площадь

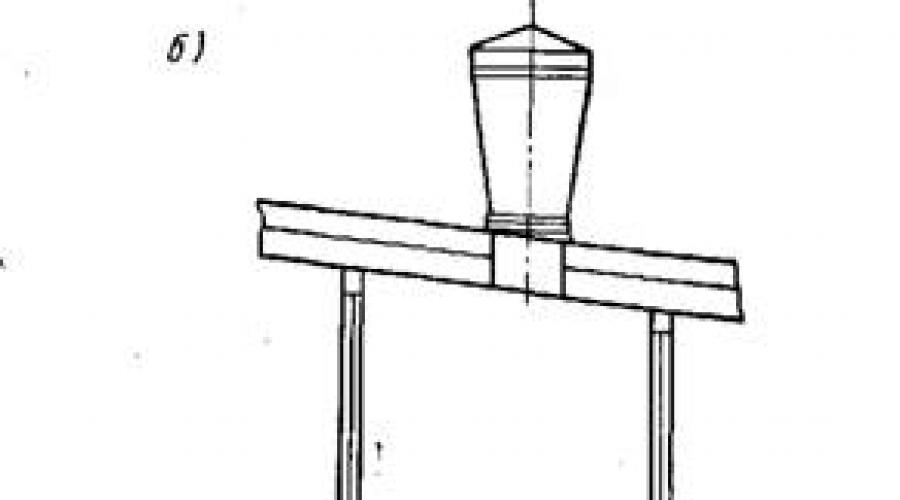

Рис. 15.1. Аэратор барботажного типа (а) и инка-аэратор (б)

6 - магистральный воздухопровод; 2 - ввод воды в барботажную камеру 5; 3 - дырчатые пластины; 4 - воздухораспределитель; 7,1 - отвод аэрированной и подача исходной воды; 8 - водослив; 9 - стабилизацинная перегородка; 10 - слой пены; 11 - вентилятор; 12 - дырчатое дно; б - барботажная камера поверхности выбирают произвольно. Длительность продувация воздуха, как правило, не превышает 15 мин. Расход воздуха составляет 0,37-0,75 м3/мин на 1 м3 воды.

Барботажные установки открытого типа могут работать при температуре ниже 0°С. Степень аэрирования легко регулируется изменением количества подаваемого воздуха. Стоимость установок и их эксплуатации невысока.

В разбрызгивающих аэраторах вода распыляется соплами на мелкие капли, при этом увеличивается поверхность ее контакта с воздухом. Основным фактором, определяющим работу аэратора, является форма сопла и его размеры. Продолжительность соприкосновения воды с воздухом, определяемая начальной скоростью струи и ее траекторией, обычно составляет 2 с "(Для вертикальной струи, которая выбрасывается под напором 6 м).

В аэраторах каскадного типа обрабатываемая вода падает струями через несколько последовательно расположенных водосливов. Длительность контакта в этих аэраторах может быть изменена за счет увеличения количества ступеней. Потеря напора на аэраторах каскадного типа колеблется от 0,9 до 3 м.

В аэраторах смешанного типа вода одновременно разбрызгивается и стекает тонкой струей с одной ступени на другую. Для увеличения площади соприкосновения воды с воздухом применяют керамические шары или кокс.

Общим недостатком аэраторов, построенных на принципе контакта пленки воды с воздухом, является их неэкономичность из-за большой площади, невозможность использования зимнее время, потребность в мощной вентиляции при установке их в помещениях, и, наконец, склонность к обрастанию.

Аэрирование воды в пенном слое осуществляется в инка аэраторе (рис. 15.1,6) представляющем собой бетонный резервуар, на дне которого находится перфорированная пластина из нержавеющей стали. Вода равномерно распределяется по пластине распределительной трубой. Для стабилизации слоя пены применяется специальная перегородка. Аэрируют воду воздухом, подаваемым вентилятором. Вода, пройдя инкааэратор, выпускается через водослив.

Образование огромной пограничной поверхности между жидкой и газообразной фазами обеспечивает высокую интенсивность процесса дезодорации. Нормальное соотношение воздуха и воды в инкааэраторах колеблется в пределах 30: 1 - 300: 1. Несмотря на большой расход воздуха, интенсивное аэрирование экономически оправдано (благодаря незначительной потере напора воздух подается вентилятором).

Однако, аэрированием невозможно устранить стойкие запахи и привкусы, обусловленные наличием примесей, имеющих незначительную летучесть.

Список используемой работы

Черкинский С.Н. Санитарные условия спуска сточных вод в.водоёмы, М.: Стройиздат, Абрамов Н.Н. Водоподготовка, М.:Стройиздат 1974

Фрог Б.Н. Левченко А.П. Водоподготовка, М.:Стройиздат 1996

Вода не только источник жизни на земле, но и источник больших хлопот.

Слава Богу, что в России достаточно воды. И речь может идти не о

дефиците, а о качественных показателях жидкости. На сегодняшний день

централизованным водоснабжением пользуются 108 млн. человек или чуть

более 2/3 населения РФ. Удельный вес городов, имеющих водопровод,

составляет 99%, поселков городского типа - 92%, сельских населенных

пунктов - 31% (т.е. 69% сельских населенных пунктов не имеют

централизованного водоснабжения). И если за централизованное

водоснабжение отвечают лица, его осуществляющие, то за качество

нецентрализованной - родниковой или колодезной - воды несут

ответственность сами потребители. Таким образом, безопасность граждан

страны находится под угрозой, так как качество воды в значительной мере

определяет характер и уровень инфекционных и неинфекционных заболеваний,

генетических болезней, особенности развития организма человека.

Значительное, порой необратимое, воздействие человека на окружающую среду приводит к непоправимым последствиям. Талые воды смывают с полей удобрения и пестициды, промышленные предприятия сбрасывают в водоемы неочищенные или плохо очищенные стоки, вредные вещества, попавшие в атмосферу, учитывая круговорот воды в природе, в итоге оказываются в водоеме. Сегодня речь не идет о тотальной очистке воды по всей стране, но постоянный санитарно-эпидемиологический контроль просто необходим.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется соответствием нормативам.

Во-первых, по органолептическим показателям: запах, привкус, цветность, мутность.

Во-вторых, по обобщенным показателям: водородный показатель - в пределах 6-9 для питьевой воды в обеих системах водоснабжения, жесткость, сухой остаток.

В-третьих, по содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах: нитраты, сульфаты, хлориды и другие вещества.

Ознакомиться с показателями можно в таблице N1, созданной на основании СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для очистки воды существует достаточное количество методов и оборудования. Наиболее распространенными среди них являются способы: осветления, дезодорации, обезжелезивания, деманганации, умягчения, обеззараживания, очистки с помощью мембран.

Очищение воды: метод осветления

Осветление призвано бороться с мутностью воды, то есть убрать из жидкости: взвешенные частицы песка, глины, илистые органические частицы и т.д. Промышленное осветление противоборствует вредному осадку путем осаждения взвеси с применением силы тяжести, центробежных сил; слоем уже взвешенного осадка, фильтрованием через зернистые материалы. На бытовом уровне это происходит обычным пропуском через фильтр (кварцевый песок, антрацит, алюмосиликат и др.).

Очищение воды: метод дезодорация

Дезодорация удаляет нежелательные привкусы и запахи, которые возникают из-за жизнедеятельности микроорганизмов, присутствия в воде неорганических и органических соединений. Обычно неприятные явления удаляют с помощью оксидации (соединение с кислородом), сорбиции (гранулированный активированный уголь) и аэрирования (насыщение воздухом).

Очищение воды: метод обезжелезивания

Обезжелезивание устраняет растворенное в воде железо с помощью реагентов-окислителей (хлора, гипохлорита натрия, озона, перманганата калия и перекиси водорода) либо без них (безреагентный) с использованием воздуха (душирование, то есть применяется душ либо специальный водовоздушный инжектор), затем вода поступает в зернистый фильтр.

Очищение воды: метод деманганации

Деманганация очищает воду от иона марганца Мn +2 до Мn +3 и Мn +4 с образованием малорастворимых гидроксидов. Для этого в воду добавляют перманганат калия, озон, хлор и его производные, кислород воздуха.

Умягчение выводит из воды катионы жесткости (кальций Са +2 и магний Мg+2). Катионы могут нанести вред, так как, преодолев рубеж в 4, 5 мг-экв/л, активно начинают оседать на стенках труб, посуды в конструкциях бытовой техники.

Обеззараживание бывает термической и физической. Физическое включает применение ультразвука, радиоактивного излучения, ультрафиолетовых лучей, олигодинамию (воздействие ионами благородных металлов) и окисление - самый распространенный и известный метод. Он включает использование таких окислителей, как хлор, озон, гипохлорит натрия. Хлор является центральным средством против патогенных бактерий (брюшного тифа, дизентерии, туберкулеза, холеры, полиомиелита, энцефалита), но не справляется со спорообразующими бактериями. Их с успехом побеждает озон, который также обесцвечивает воду и проводит дезодорацию.

Последнее время популярным методом борьбы с микробами стало УФ-радиация, тем более она не изменяет вкуса и химических свойств воды, быстрее и эффективнее хлора расправляется со всеми известными бактериями, но, к сожалению, не устраняет мутности воды и не очищает от железа. Поэтому всегда рекомендуется для последующей водообработки.

Очистка воды с помощью мембран

- одна из самых инновационных технологий, где находят применение баромембранные процессы. Используется как в пищевой, электронной, фармацевтической, медицинской, химической промышленности, так и в быту. Принцип работы основан на разнице давлений на стороны мембраны. Мембраны классифицируют по размерам разделяемых частиц.Баромембранные процессы включают: микрофильтрацию, ультрафильтрацию, нанофильтрацию и обратный осмос. Микро работают с частицами до 0, 1 мкм, состоящими из механических примесей, каллоидных частиц, бактерий и вирусов. Ультра соответственно противодействуют наночастицам размером до 1 нм, а это белки, пептиды, органические соединения, большинство бактерий и вирусов. Обратный осмос и нанофильтрация - также до 1 нм, но отличаются от ультра электростатическим взаимодействием материалов мембраны с компонентами воды. При обратном осмосе и нанофильтрации сквозь мембрану могут просочиться только молекулы воды.

Все эти методики в той или иной мере сегодня используются для получения высококачественной воды. Так что же выбрать? Специалисты считают, что каждый конкретный случай должен рассматриваться профессионалами, хорошо ориентирующимися на рынке водоочистительного оборудования, так как каждый проект требует детальной проработки. Он предполагает несколько фундаментальных этапов. Первый и, наверное, самый важный - это получение, уточнение и согласование технического задания. Второй - сбор исходных данных и также согласование полученной информации. Третий - выбор технологической цепи, опять согласование и, наконец, приобретение оборудования и монтаж системы.

Главным на первом этапе является уточнение позиций по требованиям заказчика к цикличности (непрерывности), объемам поставок и качественным показателям воды.

Так как последствия такого шага могут быть весьма проблематичными и ведут к большим финансовым потерям. Например, неучтенное сезонное изменение химического состава воды, или неверный расчет нагрузок на оборудование в зависимости от времени суток, или не точные габариты приборов водоочистки при монтаже, превысившие размеры рабочего помещения и т.д., - все эти ошибки ведут к дополнительным инвестициям в проект.

Сбор исходных данных проводится подрядчиком и предполагает технические замеры, расчеты и проектирование. Начинать следует с источника, который бывает трех типов: артезианский, поверхностный и централизованное водоснабжение. Артезианский характеризуется как наименее хлопотный по химическому составу, но беспокойство могут вызвать изменение со временем цвета воды ("железное покраснение"), мутность (глина, песок) и неприятный привкус. Поверхностная вода имеет полный букет неприятных последствий для организма потребителя (механические примеси, органические вещества, минеральные взвеси, микробиологическое заражение), поэтому требует максимальной очистки. Водопроводная вода проходит очистку в зависимости от возможностей поставщика, но по дороге к потребителю способна приобрести добавки от трубы, особенно изготовленной из черного металла. Лабораторные анализы бесхозных источников необходимо производить регулярно, поскольку химические и биологические свойства воды подвержены различным изменениям.

Замеры проходят по принципу: семь раз замерь - один раз отрежь, особенно с оглядкой на оборудование. Хотя и существует простой расчет для чайников по 5 л воды в сутки на человека, но, учитывая важность соотношения объемов потребления с производительностью оборудования, лучше обратиться к профессионалам. Отметим, что данные работы регламентирует СНиП 2.04.01 - 85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

Выбор системы очистки и формирование набора необходимых фильтров четко привязаны к техническому заданию, полученному от заказчика, с целью максимального исполнения его требований по качеству воды. Сегодня оборудование водоочистки представляет собой сложные технические устройства.Для их успешной работы необходима полная совместимость. Выбор такого оборудования следует доверить профессионалу. Лишь специалист, хорошо разбирающийся в современных тенденциях водоочистки и оборудовании, способен решить сложные задачи по получению необходимых результатов.

Тем более на рынке предоставлено большое количество водоочистительного оборудования. Условно его можно разделить по назначению на основное, дополнительное и вспомогательное. К первому типу относятся фильтры различных методов очистки воды; ко второму - ультрафиолетовые стерилизаторы, счетчики потока, бустерные насосы, входные электромагнитные клапаны; к третьему - дозирующие насосы, насосное оборудование, компрессорное оборудование. Установка по очистке воды обычно формируется из целого комплекса устройств, при этом следует придерживаться одного производителя, так как можно совершить ошибку в расчетах и получить производственно-технологическую несовместимость приборов.

Фильтры механической очистки

Фильтры механической очистки защищают системы водоснабжения, ее отдельные узлы и оборудование от засорения. Они обычно располагаются на входе и служат для предварительного удаления механических частиц, песка, взвесей, ржавчины и т.п. Фильтры бывают двух видов: сетчатые (обыкновенная металлическая сетка) и фильтры тонкой очистки со съемными картриджами (состоят из одного или нескольких разборных корпусов и фильтрующих картриджей).

Фильтры для удаления железа

Фильтры для удаления железа - безреагентные и реагентные. Безреагентные удаляют железо общее до 5 мг/л, марганец - до 1, 5 мг/л. Состоят из напорного бака, фильтрующей среды, автоматического управляющего клапана, дренажно-распределительной системы. Действуют на основе каталитических материалов, ускоряющих окисление с помощью кислорода. Очистка автоматическая.Реагентные фильтры способны очистить воду от железа общего до 15 мг/л, марганца до 12 мг/л, сероводорода до 5 мг/л. Состоят из напорного и реагентного баков, фильтрующей среды, автоматического управляющего клапана, дренажно-распределительной системы. Принцип действия основан на окислении реагентами растворенных в воде металлов и их удержании в слое зернистой загрузки.

Очистка производится автоматически.

Фильтры для умягчения (умягчители) освобождают воду от солей и бывают периодического и непрерывных действий. Состоят из напорных и солевых баков, фильтрующей среды, автоматического управляющего клапана, дренажно-распределительной системы. Оба умягчителя функционируют на основе удаления солей жесткости методом ионного обмена с использованием катионо-обменных смол и отличаются друг от друга наличием дополнительных резервных баков. Очистка производится автоматически.

Фильтры-осветлители способны очистить воду от механических взвесей (20-40 мкм): ржавчины, песка, глины, водорослей и т.д. Состоят из напорного бака, фильтрующей среды, автоматического управляющего клапана, дренажно-распределительной системы. Принцип действия основан на пропускании воды через слой фильтрующего материала. Очистка производится автоматически.

Фильтры-адсорбенты

Фильтры-адсорбенты служат для удаления хлорорганических и органических соединений. Состоят из напорного бака, фильтрующей среды, автоматического управляющего клапана, дренажно-распределительной системы. Принцип действия основан на сорбции (извлечении) из воды органических веществ. В нем происходит химическая реакция, и поверхность сорбента окисляется (уголь). Требуется промывка.УФ-стерилизаторы уничтожают микроорганизмы, повреждая их ДНК, что приводит к гибели животных. В приборах используются газоразрядные ртутно-кварцевые лампы низкого давления. Принцип действия основан на фотохимических реакциях.

Мембранные фильтры самые надежные устройства по очистке воды, поскольку функционируют на основе прохождения молекул воды через тончайшую пленку. Принцип действия основан на свойствах воды

- растворять органические и неорганические соединения. Практически идеальный, фильтр очищает воду на более чем 90%. Мембранные фильтры представляют собой рулон многослойной полимерной пленки и работают в реальных условиях в технологической связке с другим водоочистительным оборудованием.

И дополнительное и вспомогательное оборудование включают: счетчики потока - устанавливаются для отслеживания объемов воды; бустерные насосы - служат для повышения и поддержания давления в системе; входные электромагнитные клапаны - регулируют потоки воды в мембранных фильтрах; насосы-дозаторы - отмеряют необходимые объемы химических реактивов и воды; насосы для наполнения баков; компрессоры для подачи кислорода в систему.

В заключение следует отметить, что современные технологии позволяют гарантировать высокое качество питьевой воды. При этом важно учесть, что при выборе норм качества необходимо ориентироваться на СанПиН 2.1.4.1074-01, а не на индивидуальные потребительские вкусы. И еще один совет, прежде чем решиться на приобретение либо установку фильтра, следует для себя уяснить - от каких вредных органических и неорганических соединений или микроорганизмов надлежит избавиться, то есть провести лабораторный анализ воды из-под крана.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ДЕЗОДОРАЦИЯ ВОДЫ, УДАЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МИКРОЗАГРЯЗНЕНИИ

Одной из актуальных проблем последних десятилетий в области водоподготовки является необходимость дезодорации питьевой воды. Ухудшение вкусовых качеств природных вод обусловлено их минеральным и органическим составом. Нежелательные привкусы и запахи вызываются неорганическими соединениями и органическими веществами естественного и искусственного происхождения.

Присутствие в природной воде растворенных органических веществ биологического происхождения является результатом процессов разложения и последующей трансформации отмерших высших водных растений, планктонных и бентосных организмов, различных бактерий и грибов. При этом в воду выделяется большое количество низкомолекулярных спиртов, карбоновых кислот, оксикислот, кетонов, альдегидов, фенолсодержащих веществ обладающих сильным запахом.

Органические вещества способствуют развитию микроорганизмов, выделяющих во внешнюю среду сероводород, аммиак, органические сульфиды, дурно пахнущие меркаптаны. Интенсивное развитие и отмирание водорослей способствует появлению в воде полисахаридов; щавелевой, винной и лимонной кислот; веществ типа фитонцидов. В продуктах распада водорослей содержание фенола в 20--30 раз превышает ПДК (0,001 мг/л).

Несмотря на принятые законодательные меры все еще наблюдается сброс промышленных сточных вод в поверхностные водоемы, что приводит к их загрязнению минеральными и органическими соединениями. Среди них соли тяжелых металлов, нефть и нефтепродукты, синтетические алифатические спирты, полифенолы, кислоты, пестициды, СПАВ и др.

Особую опасность представляют пестициды, относящиеся к разным классам органических соединений и находящихся в воде в различных состояниях. Они оказывают отрицательное дей с твие на органолептические свойства воды. Токсичность пестицидов, присутствующих в воде, возрастает в процессе обработай ее хлором или перманганатом калия.

Нефть и нефтепродукты плохо растворимы в воде и очень устойчивы к биохимическому окислению. Большие концентрации нефти придают воде сильный запах, повышают ее цветность и окисляемость, снижают содержание растворенного кислорода. При небольшом содержании нефти в воде ее органолептические показатели заметно ухудшаются.

Попадая в воду с бытовыми и промышленными стоками СПАВ резко ухудшают ее качество, появляются устойчивые запахи (мыльный, керосиновый, канифольный) и горьковатые привкусы. Как правило, СПАВ усиливают стабильность запахов других примесей, катализируют токсичность находящихся в воде канцерогенных веществ, пестицидов, анилина и др.

Присутствующие в природных водах Севера и средней полосы России гуминовые кислоты и фульвокислоты, лигнины и многие другие органические соединения естественного происхождения служат одним из источников образования фенолов, которые ухудшают их органолептические свойства. При хлорировании воды, содержащей фенолы, образуются диоксины -- чрезвычайно ядовитые вещества (смертельные дозы: стрихнин 1,5-10~ 6 ; ботулин -- 3,3-Ю -17 , нервнопаралитический газ -- 1,6* 10~ 5 моль/кг). Доза диоксинов -- 3,1-10~ 9 -- смертельна, а доза 6",5-10~ 15 моль/кг для людей в возрасте до 70 лет -- риск заболевания раком. В сто раз меньшая доза влияет на иммунную систему («химический СПИД») и репродуктивные функции организма. Самым ядовитым веществом являются 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин (ТХДД). Основным ядовитым веществом в выбросах целлюлозно-бумажных комбинатов являются полихлорированные дибензфураны (ПХРД) и сильнейшим канцерогеном -- продукты сгорания мазута, бензина, угля и т. п. является бенз(а)пирен (синергизм проявляется в паре диоксин-бенз(а)пирен).

Получение пестицида 2,4-дихлорфенола хлорированием фенола сопровождается образованием 2,4,6-трихлорфенола, который самоконденсируется в диоксины, попадающие с питьевой водой к людям, так как современные водоочистные технологии не обладают барьерными функциями в отношении последних. Установлено, что полихлорированный дибензо-я-диоксин (ПХДД) и полихлорированный дибензфуран (ПХДФ) образуйся непосредственно при хлорировании воды, т. е. образование диксинов при предварительном хлорировании воды -- неизбежно.

Присутствующее в воде железо является катализатором до- хлорирования фенолов, переводя малотоксичные диоксины высокотоксичные при хлорировании воды. Органические веще ства, присутствующие в воде, практически беспрепятственно проходят через загрузку скорых фильтров, в том числе и их токсичная диоксинсодержащая часть.

Иногда органолептические свойства воды ухудшаются при передозировке реагентов или в результате неправильной эксплуатации водоочистных сооружений. Так, при обесцвечивании воды коагулированием без последующей стабилизации возрастает коррозионная активность воды и вследствие этого ухудшаются ее органолептические показатели. При хлорировании воды наблюдается ухудшение ее органолептических показателей как при нарушении режима процесса, так и в результате образования хлорорганических соединений, вызывающих неприятные привкусы и запахи.

Установлено, что традиционные приемы очистки воды обладают слабо выраженным барьерным действием в основном по отношению к тем химическим загрязнениям, которые находятся в. воде в виде взвесей и коллоидов или переходят в нерастворимую форму в процессе очистки и предварительной обработки хлором (например, эмульгированные фракции нефти, плохо растворимые пестициды, некоторые металлы). По отношению к таким загрязнениям барьерная роль очистных сооружений может быть повышена путем соответствующего подбора реагентов на высокой степени осветления воды.

Дезодорация воды в некоторых случаях достигается при коагулировании примесей и их флокулировании с последующим фильтрованием, однако часто для устранения нежелательных запахов и привкусов требуется применение специальных технологий. Их выбор диктуется характером примесей и состоянием, в котором они находятся (взвеси, коллоиды, истинные растворы, газы).

Универсальных методов дезодорации воды на сегодня -- не существует, однако, использование некоторых из них в сочетании обеспечивает требуемую степень очистки. Если вещества, вызывающие неприятные привкусы и запахи, находятся во взвешенном и коллоидном состоянии, то хорошие результаты дает их коагулирование. Привкусы и запахи, обусловленные неорганическими веществами, находящимися в растворенном состоянии, извлекают дегазацией, обезжелезиванием, обессоливанием. и др. Запахи и привкусы, вызываемые органическими веществами, отличаются большой стойкостью. Обычно их извлекают < путем оксидации и сорбции.

Вещества, обладающие сильными восстановительными свойствами (гумусовые кислоты, соли железа (II), дубильные веще с тва, сероводород, нитриты, поли- и одноатомные фенолы 0 т. п.) хорошо извлекаются из воды путем оксидации. Более устойчивые соединения (карбоновые кислоты, алифатические спирты, углеводороды нефти и нефтепродукты и т. п.) в условиях обработки хлором и его производными, а иногда и озоном окисляются плохо. Иногда сильные окислители, воздействуя на эти вещества, значительно усиливают первоначальные привкусы и запахи (например, фосфороорганические пестициды). Вместе с тем действие окислителей на легкоокисляемые соединения приводит к их полной деструкции, либо к образованию веществ, не влияющих на органолептические показатели воды. Таким образом, действие окислителей эффективно лишь по отношению к ограниченному числу загрязнений.

Недостатком окислительного метода является также необходимость дозирования окислителя в исключительно точном соответствии с уровнем и видом загрязнения воды, что крайне затруднительно, принимая во внимание сложность и длительность многих химических анализов.

Более надежным и экономичным является применение фильтров с гранулированным активным углем, используемым в качестве фильтрующей загрузки. Фильтры, загруженные гранулированным активным углем независимо от колебания уровня загрязнения воды, являются постоянно действующим барьером по отношению к сорбируемым веществам. Однако, серьезным затруднением для применения этого метода очистки воды является сравнительно малая поглощающая способность угля, что вызывает необходимость частой его замены или регенерации.

Кроме того, установлено, что из воды хорошо сорбируется активным углем гидрофобные вещества, т. е. плохо растворимые в ней и слабо гидратирующиеся в растворах (слабые органические электролиты, фенолы и др.). Менее эффективно сорбируются активным углем более сильные органические электролиты и многие органические ациклические соединения (карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, спирты).

В условиях повышенного антропогенного загрязнения водоемов для дезодорации воды, удаления токсичных микрозагрязнений необходимо сочетать методы оксидации, сорбции и аэрации.

Дезодорация воды аэрацией

Для удаления из природных вод летучих органических соединений биологического происхождения, вызывающих запахи и привкусы, широко применяют их аэрирование.

На практике аэрирование проводят в специальных установках -- аэраторах барботажного, разбрызгивающего и каскадного типов.

В аэраторах барботажного типа воздух, подаваемый воздуходувками, распределяется в воде дырчатыми трубами, подвешенными в резервуаре (рис. 15.1), распылительными устройствами, расположенными на его дне. Преимущество первого способа заключается в простоте демонтажа установки.

Распределение воздуха распылительными устройствами часто применяется в аэраторах со спиральным движением воды, которые применяются на крупных установках.

Глубина слоя воды в аэраторах такого типа колеблется от 2,7 до 4,5 м. Исследования показывают, что поскольку равновесие между концентрациями веществ, имеющих запах, в жидкой и газообразной фазах достигается мгновенно, высота слоя воды при барботировании не играет существенной роли и может быть уменьшена до 1--1,5 м. Максимальная ширина резервуара обычно в два раза больше, чем глубина. Площадь

Рис. 15.1. Аэратор барботажного типа (а) и инка-аэратор (б)

6 -- магистральный воздухопровод; 2 -- ввод воды в барботажную камеру 5; 3 -- дырчатые пластины; 4 -- воздухораспределитель; 7,1 -- отвод аэрированной и подача исходной воды; 8 -- водослив; 9 -- стабилизацинная перегородка; 10 -- слой пены; 11 -- вентилятор; 12 -- дырчатое дно; б -- барботажная камера поверхности выбирают произвольно. Длительность продувация воздуха, как правило, не превышает 15 мин. Расход воздуха составляет 0,37--0,75 м 3 /мин на 1 м 3 воды.

Барботажные установки открытого типа могут работать при температуре ниже 0°С. Степень аэрирования легко регулируется изменением количества подаваемого воздуха. Стоимость установок и их эксплуатации невысока.

В разбрызгивающих аэраторах вода распыляется соплами н а мелкие капли, при этом увеличивается поверхность ее контакта с воздухом. Основным фактором, определяющим работу аэратора, является форма сопла и его размеры. Продолжительность соприкосновения воды с воздухом, определяемая начальной скоростью струи и ее траекторией, обычно составляет 2 с "(Д ля вертикальной струи, которая выбрасывается под напором 6 м).

В аэраторах каскадного типа обрабатываемая вода падает струями через несколько последовательно расположенных водосливов. Длительность контакта в этих аэраторах может быть изменена за счет увеличения количества ступеней. Потеря напора на аэраторах каскадного типа колеблется от 0,9 до 3 м.

В аэраторах смешанного типа вода одновременно разбрызгивается и стекает тонкой струей с одной ступени на другую. Для увеличения площади соприкосновения воды с воздухом применяют керамические шары или кокс.

Общим недостатком аэраторов, построенных на принципе контакта пленки воды с воздухом, является их неэкономичность из-за большой площади, невозможность использования зимнее время, потребность в мощной вентиляции при установке их в помещениях, и, наконец, склонность к обрастанию.

Аэрирование воды в пенном слое осуществляется в инка аэраторе (рис. 15.1,6) представляющем собой бетонный резервуар, на дне которого находится перфорированная пластина из нержавеющей стали. Вода равномерно распределяется по пластине распределительной трубой. Для стабилизации слоя пены применяется специальная перегородка. Аэрируют воду воздухом, подаваемым вентилятором. Вода, пройдя инкааэратор, выпускается через водослив.

Образование огромной пограничной поверхности между жидкой и газообразной фазами обеспечивает высокую интенсивность процесса дезодорации. Нормальное соотношение воздуха и воды в инкааэраторах колеблется в пределах 30: 1 -- 300: 1. Несмотря на большой расход воздуха, интенсивное аэрирование экономически оправдано (благодаря незначительной потере напора воздух подается вентилятором).

Однако, аэрированием невозможно устранить стойкие запахи и привкусы, обусловленные наличием примесей, имеющих незначительную летучесть.

Список используемой работы

Черкинский С.Н. Санитарные условия спуска сточных вод в.водоёмы, М.: Стройиздат, Абрамов Н.Н. Водоподготовка, М.:Стройиздат 1974

Фрог Б.Н. Левченко А.П. Водоподготовка, М.:Стройиздат 1996

Подобные документы

Строение молекулы воды. Водородные связи между молекулами воды. Физические свойства воды. Жесткость как одно из свойств воды. Процесс очистки воды. Использованием воды, способы ее восстановления. Значимость воды для человека на сегодняшний день.

презентация , добавлен 24.04.2012

Условные показатели качества питьевой воды. Определение органических веществ в воде, ионов меди и свинца. Методы устранения жёсткости воды. Способы очистки воды. Приготовление рабочего раствора сернокислого калия. Очистка воды частичным замораживанием.

практическая работа , добавлен 03.12.2010

Распределение воды в природе, ее биологическая роль и строение молекулы. Химические и физические свойства воды. Исследования способности воды к структурированию и влияния информации на форму ее кристаллов. Перспективы использования структурированной воды.

реферат , добавлен 29.10.2013

Классификация методов умягчения воды. Термический метод умягчения воды. Технологические схемы, конструктивные элементы установок реагентного умягчения воды. Термохимический метод умягчения воды. Особенности умягчения воды диализом, ее магнитная обработка.

реферат , добавлен 09.03.2011

Исследование основных загрязнителей оборотных вод и факторов, влияющих на качество воды. Характеристика методов удаления грубодисперсных примесей из воды, классификации очистных фильтров. Описания обессоливания воды в установках с неподвижным слоем.

реферат , добавлен 11.10.2011

Распространение воды на планете Земля. Изотопный состав воды. Строение молекулы воды. Физические свойства воды, их аномальность. Аномалия плотности. Переохлажденная вода. Аномалия сжимаемости. Поверхностное натяжение. Аномалия теплоемкости.

курсовая работа , добавлен 16.05.2005

Подземные и поверхностные воды, атмосферные осадки - источник водообеспечения централизованных систем водоснабжения. Свойства подземных вод. Состав природных вод. Влияние примесей воды на ее качество. Процессы формирования качества воды и ее самоочищения.

реферат , добавлен 09.03.2011

Очистка воды от марганца. Безреагентные и реагентные методы деманганации воды. Глубокая аэрация с последующим фильтрованием. Использование катализаторов окисления марганца. Удаление марганца из подземных вод. Технология применения перманганата калия.

реферат , добавлен 09.03.2011

Процесс и схематическое изображение умягчения воды методом натрий-хлор-ионирования. Сущность и условия применения способа умягчения воды аммоний-ионированием. Методы глубокого умягчения воды. Катионирование в фильтрах с гидравлически зажатой загрузкой.

реферат , добавлен 09.03.2011

Свойства воды как наиболее распространенного химического соединения. Структура молекулы воды и атома водорода. Анализ изменения свойств воды под воздействием различных факторов. Схема модели гидроксила, иона гидроксония и молекул перекиси водорода.

ДЕЗОДОРАЦИЯ ВОДЫ, УДАЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МИКРОЗАГРЯЗНЕНИИ

ДЕЗОДОРАЦИЯ ВОДЫ, УДАЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МИКРОЗАГРЯЗНЕНИИ

Одной из актуальных проблем последних десятилетий в области водоподготовки является необходимость дезодорации питьевой воды. Ухудшение вкусовых качеств природных вод обусловлено их минеральным и органическим составом. Нежелательные привкусы и запахи вызываются неорганическими соединениями и органическими веществами естественного и искусственного происхождения.

Присутствие в природной воде растворенных органических веществ биологического происхождения является результатом процессов разложения и последующей трансформации отмерших высших водных растений, планктонных и бентосных организмов, различных бактерий и грибов. При этом в воду выделяется большое количество низкомолекулярных спиртов, карбоновых кислот, оксикислот, кетонов, альдегидов, фенолсодержащих веществ обладающих сильным запахом.

Органические вещества способствуют развитию микроорганизмов, выделяющих во внешнюю среду сероводород, аммиак, органические сульфиды, дурно пахнущие меркаптаны. Интенсивное развитие и отмирание водорослей способствует появлению в воде полисахаридов; щавелевой, винной и лимонной кислот; веществ типа фитонцидов. В продуктах распада водорослей содержание фенола в 20-30 раз превышает ПДК (0,001 мг/л).

Несмотря на принятые законодательные меры все еще наблюдается сброс промышленных сточных вод в поверхностные водоемы, что приводит к их загрязнению минеральными и органическими соединениями. Среди них соли тяжелых металлов, нефть и нефтепродукты, синтетические алифатические спирты, полифенолы, кислоты, пестициды, СПАВ и др.

Особую опасность представляют пестициды, относящиеся к разным классам органических соединений и находящихся в воде в различных состояниях. Они оказывают отрицательное дей с твие на органолептические свойства воды. Токсичность пести цидов, присутствующих в воде, возрастает в процессе обработай ее хлором или перманганатом калия.

Нефть и нефтепродукты плохо растворимы в воде и очень устойчивы к биохимическому окислению. Большие концентрации нефти придают воде сильный запах, повышают ее цвет ность и окисляемость, снижают содержание растворенного кислорода. При небольшом содержании нефти в воде ее органолептические показатели заметно ухудшаются.

Попадая в воду с бытовыми и промышленными стоками СПАВ резко ухудшают ее качество, появляются устойчивые запахи (мыльный, керосиновый, канифольный) и горьковатые привкусы. Как правило, СПАВ усиливают стабильность запахов других примесей, катализируют токсичность находящихся в воде канцерогенных веществ, пестицидов, анилина и др.

Присутствующие в природных водах Севера и средней полосы России гуминовые кислоты и фульвокислоты, лигнины и многие другие органические соединения естественного происхождения служат одним из источников образования фенолов, которые ухудшают их органолептические свойства. При хлорировании воды, содержащей фенолы, образуются диоксины - чрезвычайно ядовитые вещества (смертельные дозы: стрихнин 1,5-10~ 6 ; ботулин - 3,3-Ю -17 , нервнопаралитический газ - 1,6 10~ 5 моль/кг). Доза диоксинов - 3,1-10~ 9 - смертельна, а доза 6",5-10~ 15 моль/кг для людей в возрасте до 70 лет - риск заболевания раком. В сто раз меньшая доза влияет на иммунную систему («химический СПИД») и репродуктивные функции организма. Самым ядовитым веществом являются 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин (ТХДД). Основным ядовитым веществом в выбросах целлюлозно-бумажных комбинатов являются полихлорированные дибензфураны (ПХРД) и сильнейшим канцерогеном - продукты сгорания мазута, бензина, угля и т. п. является бенз(а)пирен (синергизм проявляется в паре диоксин-бенз(а)пирен).

Получение пестицида 2,4-дихлорфенола хлорированием фенола сопровождается образованием 2,4,6-трихлорфенола, который самоконденсируется в диоксины, попадающие с питьевой водой к людям, так как современные водоочистные технологии не обладают барьерными функциями в отношении последних. Установлено, что полихлорированный дибензо-я-диоксин (ПХДД) и полихлорированный дибензфуран (ПХДФ) образуйся непосредственно при хлорировании воды, т. е. образование диксинов при предварительном хлорировании воды - неизбежно.

Присутствующее в воде железо является катализатором до- хлорирования фенолов, переводя малотоксичные диоксины высокотоксичные при хлорировании воды. Органические вещества, присутствующие в воде, практически беспрепятственно проходят через загрузку скорых фильтров, в том числе и их токсичная диоксинсодержащая часть.

Иногда органолептические свойства воды ухудшаются при передозировке реагентов или в результате неправильной эксплуатации водоочистных сооружений. Так, при обесцвечивании воды коагулированием без последующей стабилизации возрастает коррозионная активность воды и вследствие этого ухудшаются ее органолептические показатели. При хлорировании воды наблюдается ухудшение ее органолептических показателей как при нарушении режима процесса, так и в результате образования хлорорганических соединений, вызывающих неприятные привкусы и запахи.

Установлено, что традиционные приемы очистки воды обладают слабо выраженным барьерным действием в основном по отношению к тем химическим загрязнениям, которые находятся в. воде в виде взвесей и коллоидов или переходят в нерастворимую форму в процессе очистки и предварительной обработки хлором (например, эмульгированные фракции нефти, плохо растворимые пестициды, некоторые металлы). По отношению к таким загрязнениям барьерная роль очистных сооружений может быть повышена путем соответствующего подбора реагентов на высокой степени осветления воды.

Дезодорация воды в некоторых случаях достигается при коагулировании примесей и их флокулировании с последующим фильтрованием, однако часто для устранения нежелательных запахов и привкусов требуется применение специальных технологий. Их выбор диктуется характером примесей и состоянием, в котором они находятся (взвеси, коллоиды, истинные растворы, газы).

Универсальных методов дезодорации воды на сегодня - не существует, однако, использование некоторых из них в сочетании обеспечивает требуемую степень очистки. Если вещества, вызывающие неприятные привкусы и запахи, находятся во взвешенном и коллоидном состоянии, то хорошие результаты дает их коагулирование. Привкусы и запахи, обусловленные неорганическими веществами, находящимися в растворенном состоянии, извлекают дегазацией, обезжелезиванием, обессоливанием. и др. Запахи и привкусы, вызываемые органическими вещест вами, отличаются большой стойкостью. Обычно их извлекают путем оксидации и сорбции.

Вещества, обладающие сильными восстановительными свойствами (гумусовые кислоты, соли железа (II), дубильные веще с тва, сероводород, нитриты, поли- и одноатомные фенолы 0 т. п.) хорошо извлекаются из воды путем оксидации. Более устойчивые соединения (карбоновые кислоты, алифатические спирты, углеводороды нефти и нефтепродукты и т. п.) в условиях обработки хлором и его производными, а иногда и озоном окисляются плохо. Иногда сильные окислители, воздействуя на эти вещества, значительно усиливают первоначальные привкусы и запахи (например, фосфороорганические пестициды). Вместе с тем действие окислителей на легкоокисляемые соединения приводит к их полной деструкции, либо к образо ванию веществ, не влияющих на органолептические показатели воды. Таким образом, действие окислителей эффективно лишь по отношению к ограниченному числу загрязнений.

Недостатком окислительного метода является также необходимость дозирования окислителя в исключительно точном соответствии с уровнем и видом загрязнения воды, что крайне затруднительно, принимая во внимание сложность и длительность многих химических анализов.

Более надежным и экономичным является применение фильтров с гранулированным активным углем, используемым в качестве фильтрующей загрузки. Фильтры, загруженные гранулированным активным углем независимо от колебания уровня загрязнения воды, являются постоянно действующим барьером по отношению к сорбируемым веществам. Однако, серьезным затруднением для применения этого метода очистки воды является сравнительно малая поглощающая способность угля, что вызывает необходимость частой его замены или регенерации.

Кроме того, установлено, что из воды хорошо сорбируется активным углем гидрофобные вещества, т. е. плохо растворимые в ней и слабо гидратирующиеся в растворах (слабые органические электролиты, фенолы и др.). Менее эффективно сорбируются активным углем более сильные органические электролиты и многие органические ациклические соединения (карбоновые кислоты, альдегиды, кетоны, спирты).

В условиях повышенного антропогенного загрязнения водоемов для дезодорации воды, удаления токсичных микрозагрязнений необходимо сочетать методы оксидации, сорбции и аэрации.

Дезодорация воды аэрацией

Для удаления из природных вод летучих органических соединений биологического происхождения, вызывающих запахи и привкусы, широко применяют их аэрирование.

На практике аэрирование проводят в специальных установках - аэраторах барботажного, разбрызгивающего и каскадного типов.

В аэраторах барботажного типа воздух, подаваемый возду ходувками, распределяется в воде дырчатыми трубами, подвешенными в резервуаре (рис. 15.1), распылительными устройствами, расположенными на его дне. Преимущество первого способа заключается в простоте демонтажа установки.

Распределение воздуха распылительными устройствами часто применяется в аэраторах со спиральным движением воды, которые применяются на крупных установках.

Глубина слоя воды в аэраторах такого типа колеблется от 2,7 до 4,5 м. Исследования показывают, что поскольку равновесие между концентрациями веществ, имеющих запах, в жидкой и газообразной фазах достигается мгновенно, высота слоя воды при барботировании не играет существенной роли и может быть уменьшена до 1-1,5 м. Максимальная ширина резервуара обычно в два раза больше, чем глубина. Площадь

Рис. 15.1. Аэратор барботажного типа (а) и инка-аэратор (б)

6 - магистральный воздухопровод; 2 - ввод воды в барботажную камеру 5; 3 - дырчатые пластины; 4 - воздухораспределитель; 7,1 - отвод аэрированной и подача исходной воды; 8 - водослив; 9 - стабилизацинная перегородка; 10 - слой пены; 11 - вентилятор; 12 - дырчатое дно; б - барботажная камера поверхности выбирают произвольно. Длительность продувация воздуха, как правило, не превышает 15 мин. Расход воздуха составляет 0,37-0,75 м 3 /мин на 1 м 3 воды.

Барботажные установки открытого типа могут работать при температуре ниже 0°С. Степень аэрирования легко регулируется изменением количества подаваемого воздуха. Стоимость установок и их эксплуатации невысока.

В разбрызгивающих аэраторах вода распыляется соплами н а мелкие капли, при этом увеличивается поверхность ее контакта с воздухом. Основным фактором, определяющим работу аэратора, является форма сопла и его размеры. Продолжительность соприкосновения воды с воздухом, определяемая начальной скоростью струи и ее траекторией, обычно составляет 2 с "(Д ля вертикальной струи, которая выбрасывается под напором 6 м).

В аэраторах каскадного типа обрабатываемая вода падает струями через несколько последовательно расположенных водосливов. Длительность контакта в этих аэраторах может быть изменена за счет увеличения количества ступеней. Потеря напора на аэраторах каскадного типа колеблется от 0,9 до 3 м.

В аэраторах смешанного типа вода одновременно разбрызгивается и стекает тонкой струей с одной ступени на другую. Для увеличения площади соприкосновения воды с воздухом применяют керамические шары или кокс.

Общим недостатком аэраторов, построенных на принципе контакта пленки воды с воздухом, является их неэкономичность из-за большой площади, невозможность использования зимнее время, потребность в мощной вентиляции при установке их в помещениях, и, наконец, склонность к обрастанию.

Аэрирование воды в пенном слое осуществляется в инка аэраторе (рис. 15.1,6) представляющем собой бетонный резервуар, на дне которого находится перфорированная пластина из нержавеющей стали. Вода равномерно распределяется по пластине распределительной трубой. Для стабилизации слоя пены применяется специальная перегородка. Аэрируют воду воздухом, подаваемым вентилятором. Вода, пройдя инкааэратор, выпускается через водослив.

Образование огромной пограничной поверхности между жидкой и газообразной фазами обеспечивает высокую интенсивность процесса дезодорации. Нормальное соотношение воздуха и воды в инкааэраторах колеблется в пределах 30: 1 - 300: 1. Несмотря на большой расход воздуха, интенсивное аэрирование экономически оправдано (благодаря незначительной потере напора воздух подается вентилятором).

Однако, аэрированием невозможно устранить стойкие запахи и привкусы, обусловленные наличием примесей, имеющих незначительную летучесть.

Список используемой работы

Черкинский С.Н. Санитарные условия спуска сточных вод в.водоёмы, М.: Стройиздат, Абрамов Н.Н. Водоподготовка, М.:Стройиздат 1974

Фрог Б.Н. Левченко А.П. Водоподготовка, М.:Стройиздат 1996